2012年01月15日

酒田ふるさと押絵体験会&雄勝硯(留山硯)&水滴(水差し)

2012年1月13日(金)・14日(土)・15日(日)の3日間、書の庵さんの「お客様感謝祭2012」が開催されました!

13日(金)・14日(土)は、酒田ふるさと押絵の体験会が開催されました

2日目にお邪魔してみたら・・・ちょうど傘福シリーズの『ふくろう』を製作中の奥様がいらっしゃいました。

この方は、初日もお越し下さり、『さくら』を作られたそうです。

2日間も、足を運んで下さり、おしゃべりしながら、楽しそうに製作されている奥様の姿を目の当たりにして、私も、とっても嬉しくなりました

私がデザインした型紙で、押絵を楽しんでもらえる・・・いい『志事』をさせていただけたなぁ〜という喜びを感じました。

これも、書の庵さんと人形の大泉さんとのご縁がなければ、この『志事』はできませんでした。

私一人では、形になっていません!みなさんのおかげで、できた『志事』です

今回は、体験会ということで、体験された方から、不具合はなかったかご意見をいただいて、商品化します。

今のところ、問題はないということで、ホッとしました。

初日に体験をされた方から、「早く商品化してもらいたい」という要望があったそうです。

はい!頑張ります!

「お客様感謝祭」ということだったので、いつも身近に置いておける小さい硯を買おうかと思ったのですが、最初に見た硯は、中国産で、赤っぽい石がなんだかしっくりいかず、「黒っぽい硯はありませんか?」と聞いてみました。

そして、雄勝硯(おがつすずり)の特売コーナーを案内してもらいました。

すると、仙台から業者さん(30代位)がいらっしゃっていて、雄勝硯の詳しいお話をお聞きすることができました。

宮城県石巻市雄勝町は、大震災の津波により町が消滅したのだそうです!

硯職人さんは、なんとか無事であったそうですが、今後雄勝硯の復活は大変厳しい状況とのことです。それでも、なんとか立ち上がろうとしていらっしゃる職人さん達が数名いらっしゃるそうです。

ところが、岩を採掘するための道路が津波で流されてしまい、しかも、道路があったところが海水に沈んでしまったということで、復興までには、どれくらいかかるか全くわからないそうです

というわけで、現在は、残っている雄勝硯しか、雄勝硯はない!ということです。

雄勝硯の中でも、『留山硯(とめやますずり)』という硯が、希少価値が高いというお話もお聞きしました。

『留山硯』の石は、密度が高く、「一生モノ」と言われているけれど、『留山硯』の石は採り尽くしてしまったので、現存するものしかないのだということでした。

強度があるため、どんなに墨を擦っても、石が減ることがないのだそうです。

そんなお話を聞いていたところに、偶然通りかかったおじいさんが、「お!雄勝硯だの!俺、30年前にここで買ったけれど、今でも使ったよ〜」と言って、スーッと通り過ぎていったのです

うわっ!「一生モノ」って、本当なんだな!と思いました。

そして、こちらの業者さんの会社も仙台で、震災で建物が倒壊してしまったため、その中から、助かった商品を今回、展示販売されていたのでした

今回の売上金の一部は、雄勝硯職人への寄付金にさせていただきます」というお話だったので、それは、ぜひとも、購入させていただきたいという気持ちになりました。

『留山硯』は、53寸が5個と葡萄が彫られたでっかいのが1個と全部で、たった6個と限られていました

このようなお話を聞く事ができなければ、私は、『留山硯』を目の前にしても、その価値がわからず素通りしてしまったことでしょう。

昨日、プロの方からいろいろなお話をお聞きすることができたのは、本当にありがたいことだと思いました。

もう、仙台へ帰られてしまうということだったので、私は、お会いできてラッキーだったと思います。

人もモノもご縁だと思います。ご縁をいただいて、よい買い物をさせていただきました

雄勝硯は、約600年前、室町時代から良質な粘板岩で作られ始めたといわれています。

江戸時代の初めには、牡鹿半島の遠島(とおじま)へシカ狩りに来た伊達政宗に、硯を二面を献上して、いたく称賛され、褒美を授かったことが伝えられています。

また伊達家の二代目忠宗もその巧みな技に感服して、硯師を伊達藩に召し抱え、硯の原料が採れる山を「お止め山(お留山)」として、一般の者が石を採ることを許さなかったといわれています。

(全国伝統的工芸品センターホームページより)

これを読むと、私の購入した『留山硯』は、昔は、伊達家ゆかりのもので、庶民がもてる硯ではなかったということがわかりました

本当は、小筆用のちょこっとした硯を購入するつもりでしたが、『留山硯』を手にして、いつも使う硯だからこそ良いものにしてよかったと思いました。

きっと使う度に、いろんなことを考えさせてくれる役目をしてくれることでしょう。

見れば見るほど、なめらかな石目の美しさを感じます。

色も、少し青みがかかったような落ち着きのある黒です。中国産の硯にはない色合いだと思います。

4つのコーナー部分には、力強い岩の顔がアクセントになっていて、シンプルながら、存在感があります

雄勝町の復興を祈りながら、一生大切に使わせていただきます。

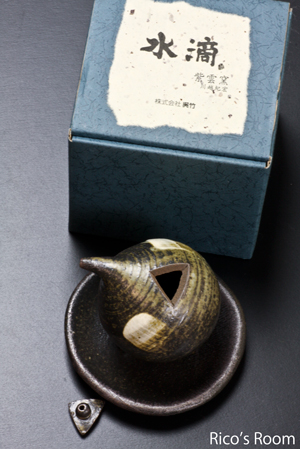

それから、水差しも購入させていただきました。

なかなか気に入った水差しが見つからず、今回もまたないなぁ〜と思っていたら・・・ショーケースの奥の方に1つだけあったのを見つけ出してしまいました!

片手で握れる大きさで、持った感じが手になじんでとてもよかったのです。

作家さんが、この作品に込めた愛情を感じました。

<作家>

紫雲窯

川越 紀宏先生

この水滴は個人作家による呉竹オリジナルの限定生産品でした。

水差しを作る陶芸家さんは、なかなかいらっしゃらないので、やはり書道具メーカーさんとのタイアップのおかげで、私は手にすることができたわけですね

これも、いろんなご縁とご縁がつながっての出会いなのだと思います。

こちらも、硯とセットで、大事に使わせていただきます

にほんブログ村

あなたへのお薦め記事

R 端午の節句『五月人形』&『塞道幕』&『中村不折の書』を拝見させていただきました。

R 『満開の桜と写経』 & 總光寺『峰の薬師堂(納経堂)』

R 印泥ねりねり & おうちごはん『ニシン焼き定食』

R 總光寺山門の屋根修繕工事が始まります!& 残雪のため開館は4月5日頃からの予定

R 白い眠り猫 & 現代書家・岡本光平先生の高松三越個展DM『Before Christ』

R 庄内町・注文家具製作『工房 結』桑原信之氏より『雨ニモマケズ・宮沢賢治』の額装を製作していただきました♡

R 『満開の桜と写経』 & 總光寺『峰の薬師堂(納経堂)』

R 印泥ねりねり & おうちごはん『ニシン焼き定食』

R 總光寺山門の屋根修繕工事が始まります!& 残雪のため開館は4月5日頃からの予定

R 白い眠り猫 & 現代書家・岡本光平先生の高松三越個展DM『Before Christ』

R 庄内町・注文家具製作『工房 結』桑原信之氏より『雨ニモマケズ・宮沢賢治』の額装を製作していただきました♡

Posted by Rico at 02:13│Comments(2)

│SHO

この記事へのコメント

岩手県釜石市から素晴らしい知らせて、釜石市は、いろいろ情報紹介をたくさんしています。見て下さい。宜しくお願いします。

Posted by はまゆり at 2012年01月15日 20:45

>はまゆりさんへ

いろいろな活動をされていらっしゃるのですね!

釜石市へは、一度だけ行ったことがあります。

これからも、お身体にお気を付けて、ご活躍下さいませ。

いろいろな活動をされていらっしゃるのですね!

釜石市へは、一度だけ行ったことがあります。

これからも、お身体にお気を付けて、ご活躍下さいませ。

Posted by Rico at 2012年01月16日 01:32

at 2012年01月16日 01:32

at 2012年01月16日 01:32

at 2012年01月16日 01:32ブログの記事に関連のないコメントはご遠慮ください。