2014年06月15日

R 最終回『第30回 羽黒山奉納茶筌供養祭』へ参加させていただきました。

『Rico's Room2』へ、ようこそ♪

2014年6月15日(日)

『第30回 羽黒山奉納茶筌供養祭』にご縁をいただきまして、初めて参加をさせていただきました。

心配していた雨も上がり、暑くもなく寒くもなく、大変快適な気候でした。

30年の歴史がある茶筌供養祭ですが、1度も雨に降られたことがないのだそうです。素晴らしいことだと思います。

みなさまの日頃の行いがよいのでしょうね!

手水舎で清める時、先日、土井先生から作法をご指導いただいたおかげで、周りをキョロキョロせずに安心して清めることができました!

まずは、参集殿へ向いました。

一般の方も、ここで、祈祷の申込みをします。

私達は、団体で、ご祈祷していただきました。

ご祈祷は、『三神合祭殿』の中で執り行われます。

こちらの『三神合祭殿』の書は、佐賀県出身の副島種臣先生の書です。

私は、三年続けて、ここでご祈祷をさせていただいたことになります。

三年連続のご縁をいただいたことに心から感謝したいと思います。

そして、今年は、羽黒山午歳御縁年ということで、今年参拝すれば、12年分の御利益を頂けるというありがたい年です。

蜂子皇子が羽黒山を開山したのが、午歳だったことが起因しているのだそうです。

大変ありがたい年にご祈祷していただける幸せを感じました。

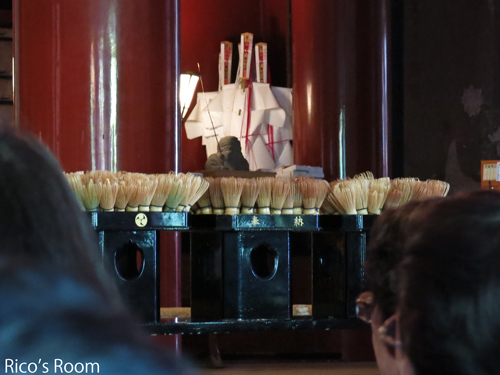

今回の茶筌供養祭の参加者は、107名とのことでした。

みなさんが持ち寄った茶筌もここで供養していただきました。

私は、使用済みの2本を持参しました。

確かに、茶筌は、古くなってもなかなかゴミ箱へ突っ込むには抵抗があるものなので、こうして茶筌供養をしていただけるというのはありがたいことです。

しかし、このように茶筌供養祭を行っているのは、日本で唯一、羽黒山だけなのです!

茶道には、流派という派閥があり、その壁を乗り越えて、一つの事業を行うというのは、まず無理だろうと言われています。

30年前に、萬谷和子さんが創始者となり、命を掛けてこの事業を続けてまいりました。

まさに奇跡だと言われているありがたい事業です。

ご祈祷が終わってから、隣の『羽黒山霊祭殿』へ移動し、『茶筌供養』を行いました。

祭壇の茶道祖千利休居士霊へ供茶を捧げました。

中は撮影禁止のため、写真はございませんが、NHKやまがたさんが取材にいらっしゃっていたので、この模様がオンエアされると思います。

いよいよ、『茶筌供養塚』の前にて、茶筌のお焚き上げの儀式が始まりました。

これだけたくさんの茶筅をお焚き上げするとなると、かなり時間がかかるのだろうなぁ〜と思っていたのですが・・・

茶筌は、驚くほどあっという間に燃え上がりました。

だから、竹は、建材には向いていないという証明になりましたね!

『茶筌供養塚』の書は、創始者/萬谷和子さんのお亡くなりになられたご主人が書かれたものなのだそうです。

大変穏やかで、いい書ですね。

その前にあるのが、茶道祖千利休の像と千利休の魂が宿っていると言われている『喚鐘』です。

『喚鐘』は、400年前に京都で作られたものだそうです。

『茶筌供養塚』の前でニッコリと微笑まれているのは、創始者/萬谷和子さんです。

今年、88歳とは思えないパワーで、大変お元気なのですが、「1世代1事業30年ということを区切りに、今回で、この事業から身を引かせて頂きます」ということでした。

現在のところ、この事業を引き継ぐ方が現れていないため、今回が最後の『茶筌供養祭』ということになりそうです。

大変、残念なことではありますが、萬谷和子さんでなければなしえないほど、骨の折れる事業なのだと感じました。

30年間、本当にお疲れ様でした。そして、ありがとうございました。

『羽黒山霊祭殿』の脇には、大きな『東日本大震災犠牲者慰霊之塔』が建てられていました。

被災地では、まだまだ多くの方々が行方不明ということで、現在でも、懸命の捜索が続けられています。

羽黒山では、震災直後から、犠牲者へ向けて祈りを捧げて下さっています。

本当にありがたいことだと思います。

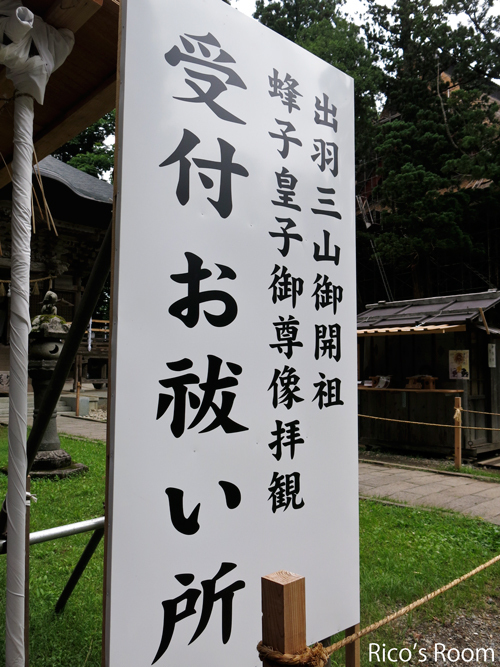

ちょうど、出羽三山の開祖/蜂子皇子御尊像御開帳をされていたので、拝観料500円で、お祓い&拝観させていただきました。

明治7年、神仏分離令のため、140年の間、御開帳されることはありませんでした。

今年は午歳御縁年、そして、東日本大震災の被災者に元気になっていただきたいという思いで、4/29〜9/30までの期間限定で御開帳が実現しました。

つまり、私達は、一生に一度しか見ることができないというか、見れるということ事体が奇跡という価値のある御開帳となります。

実際に拝見させていただき、私が知っていた醜いお顔とは別人でした。

悟りを開いた後のお姿ということで、ふくよかな印象でした。

蜂子神社の護符を頂きましたが、後ろに、『羽黒山午歳御縁年 特別御開扉』と印字されていました。

お財布などに入れて、一生持ち続けてよいというありがたい護符でした。

『羽黒山斎館』へ移動しました。

こちらの建物の中には、初めてお邪魔しました。

『羽黒山斎館』では、このような『精進料理』をいただくことができます。

お料理をいただく前に、新しい出羽三山神社権宮司/宮野直生氏から、ありがたいお言葉を頂戴しました。

自然の恵みのありがたさをしみじみと感じながらいただく『精進料理』は、原点回帰の大切さを教えてくれました。

胡麻豆腐、ウドの胡麻和え、月山筍の煮物など、どれも素材の味が生かされていて、素晴らしいお料理でした。

お着物姿の茶人がほとんどでしたが、平均年齢が高く、若い人がいないのが残念でした。

茶道の世界の高齢化問題を感じました。

茶道をやっていない私は、洋服で参加させていただきましたが、洋服でもいいので、もっと若い人に参加してもらいたかったと思います。

食後は、茶席の会場へ移動しました。

私は、『濃茶』を先にいただきました。

大日本茶道学会余目のみなさまより、『濃茶』を練っていただきました。

所作が大変美しく、能に通じるものを感じました。

『濃茶』は、これくらいドロッとしています。

3人で一つの茶碗を回していただきます。

一口いただくと、ドロッとした『濃茶』が口の中に広がります。

今朝、ちょっと喉が痛かったのですが、『濃茶』のカテキンパワーで殺菌されたような気がしました。

なんとなく、風邪薬の代用にもなるのではないかと思うほどでした。

御軸の説明もありました。

今日のために、どんな書がよいかとあれこれ悩まれたのでしょうね。

続いて、『薄茶』のお部屋へ移動しました。

江戸千家不白会のみなさまがおもてなしして下さいました。

茶道具の選び方で、流派の違いを感じました。

お茶の点て方も違っていました。

こうして、一度に二つの流派を見比べることができるという体験はなかなか貴重だと思いました。

建物の外では、ウグイスが賑やかに鳴いていたため、自然のヒーリング効果を感じ、ゆったりとした時間が流れる贅沢な空間でした。

中でも驚いたのが、こちらのドイツの名窯『マイセン』の陶磁器を使って、薄茶を点てられたことです。

その遊び心が素敵だなぁ〜と思いました。

初夏にふさわしい印象でした。

こちらでも、御軸の説明がありました。

『薄茶』は、もちろん、一人一服ずつ頂戴します。

お茶菓子ですが、小松屋さんが特別に作って下さった和菓子でした。

こちらのネタは、後日のお楽しみに〜♪

私は、こちらのオリジナル茶碗で一服頂戴しました!

酒田市の花『トビシマカンゾウ』が手前に描かれ、内側に『鳥海山』が描かれているという素敵なお茶碗でした。

まるで、お抹茶のところは、今の時期の庄内平野を表しているような感じがして、感動しました。

今回、写真班としてご参加されたニコラさん。

ニコラさんは、萬谷和子さんの御孫さんのお嫁さんです。

以前から、和子さんより、「ニキは、日本人より日本人らしい精神を持っている」とお伺いしていました。実際にお会いしてみると、まさにお話しのイメージ通りに、日本人のおもてなしの心遣いができる素敵な女性でした。

茶道がよくわからない私を気遣っていただき、彼女の明るい笑顔に救われました。

ニコラさんの3歳のお息子さんが、私が描いた『くろもりん』が大好きだということで、部屋に飾って下さっているのだそうです。『くろもりん』のファンがいるということを知り、とっても嬉しかったです♪

なんだか、『くろもりん』をしばらく放置してしまっていることに気がつき、ハッとさせられました

初夏らしい茶花も床の間にさりげなく飾られていました。

茶道は、お道具の知識はもちろんのこと、着物、書道、華道といろんなことに精通していなければなりません。

『茶道は、究極のおもてなし文化』ということに納得がいきました。

『第30回 記念の御引出物』として、抹茶『白露』を頂戴しました。

そして、庄内麩は、神社からの頂き物ということでした。

御神守は、すぐに神棚に飾りました。

新しい茶筌も頂戴し、早速、この茶筌を使って点てた『抹茶ラテ』を飲みながらブログを書いています。

羽黒山の話題は、もっともっと書きたいことがあるのですが、今日はここまでにします。

今回、参加させていただいたおかげで、『茶筌供養祭』の素晴らしさを感じただけでなく、羽黒山の素晴らしさも知ることができました。

この貴重な体験は、生涯私のよき思い出となることでしょう。

そして、その素晴らしさを少しでも誰かにお伝えできたら嬉しく思います。

主催の茶筌供養奉賛会のみなさま、そして、創始者の萬谷和子様に、心より御礼を申し上げます。

<今日の短歌>

御縁年 茶人たちと 羽黒山

日本唯一 茶筌供養

↓ランキング参加中!『クリック』で応援をよろしくお願い致します。

人気ブログランキングへ

にほんブログ村

あなたへのお薦め記事

R 遊佐町『釜磯(海岸湧水)』へ白猫くぅ〜ちゃんとドライブ♪

R 鳥海山の麓の『桃源郷』は、「源平枝垂れ」と「花桃」が咲き乱れていました♡

R 眺海の森『夕陽に染まる枝垂れ桜』『最上川ビューポイントの夕陽』『總光寺奥の院/夕日と峰の薬師堂』

R 眺海の森で、白猫くぅ〜ちゃんとお花見♡ & 鳥海山に『種まき爺さん』の雪形がくっきり!

R 国指定史跡『城輪柵跡』(山形県酒田市城輪)

R 庄内町・注文家具製作『工房 結』桑原信之氏より『雨ニモマケズ・宮沢賢治』の額装を製作していただきました♡

R 鳥海山の麓の『桃源郷』は、「源平枝垂れ」と「花桃」が咲き乱れていました♡

R 眺海の森『夕陽に染まる枝垂れ桜』『最上川ビューポイントの夕陽』『總光寺奥の院/夕日と峰の薬師堂』

R 眺海の森で、白猫くぅ〜ちゃんとお花見♡ & 鳥海山に『種まき爺さん』の雪形がくっきり!

R 国指定史跡『城輪柵跡』(山形県酒田市城輪)

R 庄内町・注文家具製作『工房 結』桑原信之氏より『雨ニモマケズ・宮沢賢治』の額装を製作していただきました♡

この記事へのコメント

今日の五七五七七

"Ricoさんも 負けず劣らず 元気です

萬谷さんは 別格として"

"Ricoさんも 負けず劣らず 元気です

萬谷さんは 別格として"

Posted by あべ at 2014年06月16日 21:56

>あべさんへ

元気だよ 毎日お茶を 飲むさげの

萬谷さんと 共通点

(あべさんにも、お茶をおすすめいたしま〜す♪笑)

元気だよ 毎日お茶を 飲むさげの

萬谷さんと 共通点

(あべさんにも、お茶をおすすめいたしま〜す♪笑)

Posted by Rico at 2014年06月17日 01:16

at 2014年06月17日 01:16

at 2014年06月17日 01:16

at 2014年06月17日 01:16初めまして!私もこの日、参加させて頂きました。ご一緒だったんですね。

ただ、薄茶と濃茶を頂く時には、別々の班になっていたようです。

私もブログ(無題・休題 ハバネロ風味)に、当日の模様を載せていますが、断然Ricoさんの方が詳しいですね。

もしよろしければご覧ください。写真が多く、私の視点で書かせて頂いています。

ただ、薄茶と濃茶を頂く時には、別々の班になっていたようです。

私もブログ(無題・休題 ハバネロ風味)に、当日の模様を載せていますが、断然Ricoさんの方が詳しいですね。

もしよろしければご覧ください。写真が多く、私の視点で書かせて頂いています。

Posted by cake at 2014年06月23日 09:08

>cakeさんへ

Rico's Roomへようこそ♪

cakeさんのブログを拝見させていただきました。写真がいっぱいで、見応えがありますね!

お茶席は別の班だったようで、残念でした!記憶をたどってみたのですが、cakeさんがどの方だったのか検討がつきませんm(_ _)m

また、いつかどこかでご一緒する機会があれば、ぜひお声掛けいただけたら嬉しいです。

それから、高取先生の講演会へも参加されていましたね。私は、仕事の為、参加できませんでしたが、陶工の先生の講演会というのはなかなか貴重だったことでしょう。ブログにまとめていただきまして、ありがとうございました。

Rico's Roomへようこそ♪

cakeさんのブログを拝見させていただきました。写真がいっぱいで、見応えがありますね!

お茶席は別の班だったようで、残念でした!記憶をたどってみたのですが、cakeさんがどの方だったのか検討がつきませんm(_ _)m

また、いつかどこかでご一緒する機会があれば、ぜひお声掛けいただけたら嬉しいです。

それから、高取先生の講演会へも参加されていましたね。私は、仕事の為、参加できませんでしたが、陶工の先生の講演会というのはなかなか貴重だったことでしょう。ブログにまとめていただきまして、ありがとうございました。

Posted by Rico at 2014年06月24日 03:37

at 2014年06月24日 03:37

at 2014年06月24日 03:37

at 2014年06月24日 03:37初めておじゃまします。

9月25日に蜂子皇子御尊像参拝に行ってきて報告記事を書いています。

副島公の「三神合祭殿」の写真をさがしてたどり着きました。使わせていただきましたがよろしいでしょうか。

http://oshosina.blog.so-net.ne.jp/2014-09-26-1

思いがけなく斎藤染工場さんとご懇意であることを知り驚きました。同業です。お会いする機会ありましたらよろしくお伝え下さい。南陽の染物屋といえばわかっていただけます。

9月25日に蜂子皇子御尊像参拝に行ってきて報告記事を書いています。

副島公の「三神合祭殿」の写真をさがしてたどり着きました。使わせていただきましたがよろしいでしょうか。

http://oshosina.blog.so-net.ne.jp/2014-09-26-1

思いがけなく斎藤染工場さんとご懇意であることを知り驚きました。同業です。お会いする機会ありましたらよろしくお伝え下さい。南陽の染物屋といえばわかっていただけます。

Posted by めい at 2014年09月27日 04:51

>めいさんへ

はじめまして。

この度は、写真転載のお知らせをありがとうございました。

めいさんのブログを拝見させていただきました。

とても丁寧にレポを書かれていらっしゃり、私も知らなかったこともありました。ブログを教えていただいて、嬉しかったです。

そして、私のブログにまで、リンクを貼っていただきまして、感謝しております。

羽黒山の魅力を少しでも多くの方に伝えられたら嬉しく思っています。

ちなみに、酒田の本間美術館に収蔵されている副島種臣先生の書『胆大心小』が、私の一番のお気に入りです♡

それから、斎藤染工場さんには、いつも大変お世話になっております。案外、世間は狭いようで面白いですね!めいさんのことをお伝えしてみますね!

今後とも、よろしくお願い致しますm(_ _)m

はじめまして。

この度は、写真転載のお知らせをありがとうございました。

めいさんのブログを拝見させていただきました。

とても丁寧にレポを書かれていらっしゃり、私も知らなかったこともありました。ブログを教えていただいて、嬉しかったです。

そして、私のブログにまで、リンクを貼っていただきまして、感謝しております。

羽黒山の魅力を少しでも多くの方に伝えられたら嬉しく思っています。

ちなみに、酒田の本間美術館に収蔵されている副島種臣先生の書『胆大心小』が、私の一番のお気に入りです♡

それから、斎藤染工場さんには、いつも大変お世話になっております。案外、世間は狭いようで面白いですね!めいさんのことをお伝えしてみますね!

今後とも、よろしくお願い致しますm(_ _)m

Posted by Rico at 2014年09月28日 00:43

at 2014年09月28日 00:43

at 2014年09月28日 00:43

at 2014年09月28日 00:43早速ご承諾いただきありがとうございます。

副島公の書、酒田にもあるんですね。同じ県内でも庄内にはなかなか行けません。また機会をつくりたいと思います。

それにしてもどの写真もきれいで驚いています。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

副島公の書、酒田にもあるんですね。同じ県内でも庄内にはなかなか行けません。また機会をつくりたいと思います。

それにしてもどの写真もきれいで驚いています。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

Posted by めい at 2014年09月28日 09:15

>めいさんへ

副島種臣先生は、庄内に滞在された際に、かなりの書を残されていらっしゃいます。荘内南洲神社には、副島種臣先生が揮毫された『南洲翁遺訓』もありますし、荘内南洲会館にも、直筆の書が何点か収蔵されています。

庄内は、見どころがたくさんあります。そして、食の都と言われるほど、海の幸、山の幸、庄内平野の幸と豊かな風土です。

ぜひとも、またお越し下さいませ。お待ちしておりますね♪

副島種臣先生は、庄内に滞在された際に、かなりの書を残されていらっしゃいます。荘内南洲神社には、副島種臣先生が揮毫された『南洲翁遺訓』もありますし、荘内南洲会館にも、直筆の書が何点か収蔵されています。

庄内は、見どころがたくさんあります。そして、食の都と言われるほど、海の幸、山の幸、庄内平野の幸と豊かな風土です。

ぜひとも、またお越し下さいませ。お待ちしておりますね♪

Posted by Rico at 2014年09月28日 15:02

at 2014年09月28日 15:02

at 2014年09月28日 15:02

at 2014年09月28日 15:02ブログの記事に関連のないコメントはご遠慮ください。