2014年08月11日

R 教学の旅in青森!『弘前/長勝寺』&『弘前/ねぷた館』

『Rico's Room2』へ、ようこそ♪

2014年8月7日(木)

公益財団法人 荘内南洲会主催/教学の旅『古代遺跡と弘前藩を訪ねる旅』のレポの続きで〜す!

『三内丸山遺跡』から、弘前市の『長勝寺』へ移動する車中の中で、山形市の白幡先生による『長勝寺』の予習と『弘前藩』の講習が行われました。

移動のバスの中では、同乗されているたくさんの先生方から講習をしていただけるというまさに『教学の旅』に感動しました!

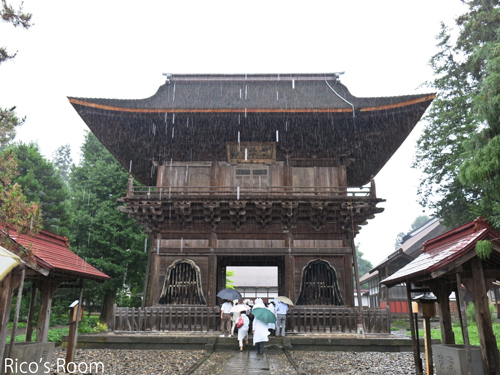

この写真は、『禅林街』です。正面に『長勝寺』の三門(国指定重要文化財)が見えます。

バスの特等席ならではの景観でした!

カメラに収めることができないほどのスケールなのですが、ここには、禅林三十三カ寺あります。禅林三十三カ寺は、『長勝寺』構えの中にある寺院の総称です。

こんなにすごいところだとは、予想以上だったので、カルチャーショックでした!

百聞は一見に如かずとはこのことですね!

『長勝寺』の正式な呼び名は、大平山長勝寺(曹洞宗)。

勝寺付近一帯は、かつて茂森山といわれた。しかし、城よりも高度があるということで、元和1年(1615)に山は削られ、長勝寺門前と茂森山の間に堀を通し、土塁を築いた。これが長勝寺を中心とした寺町の『長勝寺構』で、弘前城跡の一部として国史跡指定になっている。

『長勝寺』は、享禄1年(1528)に大浦盛信が、父光信の菩提を弔うために、種里(鯵ヶ沢町)に創建した寺である。津軽為信の代に、種里から賀田=よしだ(弘前市賀田)に移り、寺領100石を給された。

津軽家の菩提寺として、また弘前藩領内曹洞宗寺院の僧録所として重視された。

津軽氏の本拠が堀越(弘前市)へ移ると、長勝寺も堀越に移り、慶長15年(1610)の弘前城築城にともない、現在の禅林街の最奥へ移され、寺領は200石となった。

こちらは、寛永6年(1629)に弘前藩主2代津軽信枚が建立した、高さ16.2mの三門(国指定重要文化財)です。

三門の正面突き当たりが本堂(国指定重要文化財)で、慶長15年(1610)に建立されたもので、現存する日本最古の曹洞宗寺院建造物です。

本堂の中は、撮影禁止でした。

シンプルイズベストという格式を感じる佇まいでした。

1600体の木彫りのお地蔵様は、お一人お一人のご供養のために彫られたものだそうです。

こちらは、蒼龍窟(県文化財)です。

安寿と厨子王の木像が 安置されていました。

それから、霊廟(国指定重要文化財)を見学したのですが、雨が強くて、撮影をすることができませんでした。

津軽家歴代藩主及び奥方の霊廟五棟で、江戸時代の霊廟建築がありました。

日本最古の曹洞宗寺院建造物が、弘前にあったことを初めて知り、驚きました。

今回の教学の旅に、曹洞宗寺院見学が組まれていたのが、不思議でなりません。

今月末に、『曹洞宗山形県第三宗務所ボランティア協議会(略して『山三ボラ協』)』のみなさまとオカリナ&エレクトーン女性音楽ユニット『ルリアール』で、石巻/法山寺幼稚園の夏祭りに出演させていただく予定をしております。

不思議と曹洞宗にご縁することが多く、本当に驚くばかりです。

決して、私が宗派を選んでいるわけではないのが、とても面白いところだと思います。合掌!

こちらは、三門の内側から見たところです。左右に階段がついているので、二階に上がりやすい設計になっていますね!

酒田の総光寺(曹洞宗)の山門も荘厳で大変素晴らしいのですが、なぜか、酒田市重要文化財なのが不思議です。国指定重要文化財の価値はあると思うのですが・・・どこでどう線引きがされてしまうのでしょうか?

実にもったいないことだと、感じてしまいました。

『弘前ねぷた館』へ移動し、昼食をいただくことになりました。

8/5の『弘前ねぷた祭2014』では、死亡事故がおきてしまい、その後のすべてが中止となってしまいました。

お亡くなりになられた方のご冥福をお祈り申し上げます。

そして、今後、安全対策を万全にしていただきたいと願うばかりです。

お楽しみの昼食では、会場で、スタッフの方が、「津軽弁」で、お料理の説明をして下さいました。

そういうサービスは、初めてだったので、とても嬉しかったです。

作り手の思いを感じましたし、「生津軽弁」をその土地で聞けたというのが、ありがたいと思いました。

ごはんは、弘前市産米『つがるロマン』を当日精米し、鉄釜で炊き上げたというこだわりぶりでした。

ところが、私達が、山形から来たことを告げると、「あ〜、山形には、おいしいお米があるから、緊張する!」とおっしゃったことが印象に残りました。

山形というか、庄内は、食材の宝庫なので、庄内人を舌を満足させるのは大変なことだと言われています。

実際に旅行をしてみると、それは、本当だと実感させられますね。

そんな中で、こちらの『ねぷた館』での昼食は、満足のいくものでした!

こちらは、『けの汁』という弘前の郷土料理です。

味噌汁の中に、細かく刻んだいろんなお野菜とずんだが入っているというものでした。

これは、とっても満腹感があって、美味しかったので、真似をして作ってみたいと思いました。

甘いのは別腹ということで、美味しいソフトクリームをいただきました〜!

「美味しい」を津軽弁では、「べー」というのだそうです。

やっぱり、庄内弁の「んめ!」の方が美味しそうな感じがしませんか??

津軽弁は、難しいのぉ〜!

<今日の短歌>

弘前に 初めて行って おぼげだよ!

三十三の 曹洞宗寺

↓ランキング参加中!『クリック』で応援をよろしくお願い致します。

人気ブログランキングへ

にほんブログ村

あなたへのお薦め記事

R 遊佐町『釜磯(海岸湧水)』へ白猫くぅ〜ちゃんとドライブ♪

R 鳥海山の麓の『桃源郷』は、「源平枝垂れ」と「花桃」が咲き乱れていました♡

R 眺海の森『夕陽に染まる枝垂れ桜』『最上川ビューポイントの夕陽』『總光寺奥の院/夕日と峰の薬師堂』

R 眺海の森で、白猫くぅ〜ちゃんとお花見♡ & 鳥海山に『種まき爺さん』の雪形がくっきり!

R 国指定史跡『城輪柵跡』(山形県酒田市城輪)

R 庄内町・注文家具製作『工房 結』桑原信之氏より『雨ニモマケズ・宮沢賢治』の額装を製作していただきました♡

R 鳥海山の麓の『桃源郷』は、「源平枝垂れ」と「花桃」が咲き乱れていました♡

R 眺海の森『夕陽に染まる枝垂れ桜』『最上川ビューポイントの夕陽』『總光寺奥の院/夕日と峰の薬師堂』

R 眺海の森で、白猫くぅ〜ちゃんとお花見♡ & 鳥海山に『種まき爺さん』の雪形がくっきり!

R 国指定史跡『城輪柵跡』(山形県酒田市城輪)

R 庄内町・注文家具製作『工房 結』桑原信之氏より『雨ニモマケズ・宮沢賢治』の額装を製作していただきました♡

この記事へのコメント

"山門は 正式名称 三門と

Rico's roomは 勉強になる!"

三解脱門 ↔ 三門 ↔ 山門 知らなかった。

Rico's roomは 勉強になる!"

三解脱門 ↔ 三門 ↔ 山門 知らなかった。

Posted by あべ at 2014年08月12日 19:46

>あべさんへ

あべさんは サンモン違い 気付いたね

Rico's Roomを よく読む証し

一般的には、總光寺さんのように『山門』なのですが、

長勝寺の場合は、三つ目の門という意味で、『三門』という名称になっています。

長勝寺の最初の『黒門』は、延宝5年(1677)から貞享(じょうきょう)4年(1687)の間に建てられたものと推定されており、長勝寺の総門(表門)にあたります。

ちなみに、二番は、赤い屋根の門でした。

あべさんは サンモン違い 気付いたね

Rico's Roomを よく読む証し

一般的には、總光寺さんのように『山門』なのですが、

長勝寺の場合は、三つ目の門という意味で、『三門』という名称になっています。

長勝寺の最初の『黒門』は、延宝5年(1677)から貞享(じょうきょう)4年(1687)の間に建てられたものと推定されており、長勝寺の総門(表門)にあたります。

ちなみに、二番は、赤い屋根の門でした。

Posted by Rico at 2014年08月12日 23:54

at 2014年08月12日 23:54

at 2014年08月12日 23:54

at 2014年08月12日 23:54ブログの記事に関連のないコメントはご遠慮ください。