2019年11月11日

R 源義経の四天王/佐藤継信・忠信のことが記されている『佐藤氏家世碑』が、酒田市『總光寺』にあります。

『Rico's Room2』へ、ようこそ♪

2019年11月11日(月)9:30

酒田市『總光寺』さんの境内にある『佐藤氏家世碑』の銀杏が美しくて、感激しました!

写真で見ると、銀杏の木がとても大きいため、石碑が小さく見えますが、この石碑は、ものすごく大きいんです!

高さが約5m70cm、幅が1m85cmもあります!

見上げるほど大きなこの『佐藤氏家世碑』には、たくさんのことが刻まれています。

その中でも、私が特筆したいのは、源義経の四天王/佐藤継信・忠信のことが記されている部分です!

佐藤継信は、四国・屋島の合戦にて、身を以て義経を守り(平教経の)矢にあたり討ち死をした。

佐藤忠信は、吉野で義経を脱出させ京に隠れ敵に囲まれ自害し、義経は陸奥に下る途中、医王寺に立ち寄り、継信・忠信の髻を埋め、継信・忠信の墓を建てた。

※總光寺開基家『佐藤氏家世碑』要訳より

約635年前に、總光寺を建立したのは、義経の身代わりとなって討ち死にした佐藤継信の子孫『伊勢守佐藤正信』であるということが、ここに刻まれています。

ちなみに、この石碑の脇には、佐藤家一族を供養するために建立された『開基堂』もあります。

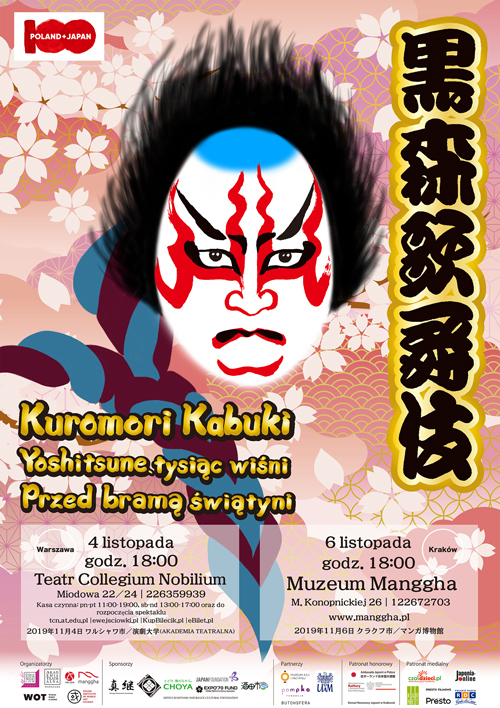

こちらは、先日の『黒森歌舞伎ポーランド公演』のポスターです。

義経千本桜/伏見稲荷鳥居前の場に登場する『佐藤忠信(実は源九郎狐)』の隈取りのイラストで、ポスターを制作して欲しいという依頼を受けて、私が描かせていただきました。

来年の『黒森歌舞伎』正月公演の演目は『義経千本桜』に決定していますので、これから、急ピッチで、主役『源義経/黒森歌舞伎押絵』のデザイン&試作を制作しなければなりません。

私がいつもお世話になっている『總光寺』さんを創立したのは、佐藤継信の子孫。

私が黒森歌舞伎の『佐藤忠信(実は源九郎狐)』や『源義経』のデザインをすることになるというのは、なんて不思議なご縁なのだろうと鳥肌が立ちます。

本日は、『總光寺』の御本尊様と開基堂へ、「次は、『源義経』の押絵制作をさせていただきます。よい作品に仕上がりますように」と、手を合わせてまいりました。

黒森歌舞伎のみなさまも、『總光寺』は、佐藤兄弟の子孫が開基したことを知ったら、面白いと感じてくださるのではないでしょうか?

おそらく知っている人は、まだ少ないと思いますので。

興味のある方は、是非とも、拝観して、住職様へお話しを伺ってみてください。

本堂には、源義経や佐藤継信の立派な絵が飾られています。

↓ランキング参加中!『クリック』で応援をよろしくお願い致します。

人気ブログランキングへ

あなたへのお薦め記事

R 納骨の申込みと、難題解決へ向けて前進した日

R 眺海の森『夕陽に染まる枝垂れ桜』『最上川ビューポイントの夕陽』『總光寺奥の院/夕日と峰の薬師堂』

R 冷たい雨の中、令和7年度『黒森日枝神社/春礼例大祭』が開催されました。

R 『満開の桜と写経』 & 總光寺『峰の薬師堂(納経堂)』

R 酒田市指定文化財『總光寺山門 屋根修繕』一大プロジェクトへのご協力のお願い

R 總光寺山門の屋根修繕工事が始まります!& 残雪のため開館は4月5日頃からの予定

R 眺海の森『夕陽に染まる枝垂れ桜』『最上川ビューポイントの夕陽』『總光寺奥の院/夕日と峰の薬師堂』

R 冷たい雨の中、令和7年度『黒森日枝神社/春礼例大祭』が開催されました。

R 『満開の桜と写経』 & 總光寺『峰の薬師堂(納経堂)』

R 酒田市指定文化財『總光寺山門 屋根修繕』一大プロジェクトへのご協力のお願い

R 總光寺山門の屋根修繕工事が始まります!& 残雪のため開館は4月5日頃からの予定

この記事へのコメント

Ricoさん、こんにちわ

母が認知症のため、なかなか自分の時間がとれず、ひさしぶりに投稿いたします

この記事の「佐藤継信」……

こちらの地方で「さとう・さいとう馬のくそ」と云われるほど佐藤姓が多いのは、この義経四天王の継信があまりにも人気があったのが原因だと聞いています

たしか、宮曽根の佐藤家がその子孫でいらっしゃるらしいのですが、清河八郎のお祖母ちゃんがこの家から嫁いでこられたとか……

清河八郎の斎藤家は、義経公をお泊めしたほどの名家で豪農でしたが、やはり血は争えないものですね

清河八郎記念館で、紀行文『西遊草』をクラウドファンディングで、岩波文庫の復刻版を出版したい意向のよーです

總光寺さんが、佐藤ご兄弟のお血筋とお聞きして、大変驚いております

松山は、埋蔵された歴史が凄いですね ♪、『歴史秘話ヒストリア 酒井玄蕃』をご覧になりましたか?

玄蕃の兜が、松山資料館にあるのですが……

なんと、あの武田信玄公の諏訪法性兜と同じモデルでした

兜界のストラディバリと云いますか、室町期の名人・明珍信家の御作で、さすが軍事を司る玄蕃家に伝わる兜ですね、相当お金を積んで手に入れたと見ました

いつか櫛引の黒川能・春日大社にある、玄蕃の甲冑もみてみたいと思います

母が認知症のため、なかなか自分の時間がとれず、ひさしぶりに投稿いたします

この記事の「佐藤継信」……

こちらの地方で「さとう・さいとう馬のくそ」と云われるほど佐藤姓が多いのは、この義経四天王の継信があまりにも人気があったのが原因だと聞いています

たしか、宮曽根の佐藤家がその子孫でいらっしゃるらしいのですが、清河八郎のお祖母ちゃんがこの家から嫁いでこられたとか……

清河八郎の斎藤家は、義経公をお泊めしたほどの名家で豪農でしたが、やはり血は争えないものですね

清河八郎記念館で、紀行文『西遊草』をクラウドファンディングで、岩波文庫の復刻版を出版したい意向のよーです

總光寺さんが、佐藤ご兄弟のお血筋とお聞きして、大変驚いております

松山は、埋蔵された歴史が凄いですね ♪、『歴史秘話ヒストリア 酒井玄蕃』をご覧になりましたか?

玄蕃の兜が、松山資料館にあるのですが……

なんと、あの武田信玄公の諏訪法性兜と同じモデルでした

兜界のストラディバリと云いますか、室町期の名人・明珍信家の御作で、さすが軍事を司る玄蕃家に伝わる兜ですね、相当お金を積んで手に入れたと見ました

いつか櫛引の黒川能・春日大社にある、玄蕃の甲冑もみてみたいと思います

Posted by 真帆 at 2019年11月29日 23:49

>真帆さんへ

お久しぶりですね。

お母様が認知症とは、大変ですね!

お忙しい中、私のブログを気にかけていただきまして、誠にありがとうございます。

荘内藩が松山へ支藩を置いたのは、当時の佐藤勢力へ睨みをきかせるためだったと云われています。

總光寺さんのすぐ近くに大手門があるのが納得です。

清河八郎記念館で、クラウドファンディングをやっていることを知りませんでした!

荘内南洲会でも、南洲翁遺訓再版のためにクラウドファンディングを成功させていますので、達成することを願っています。

ヒストリアでの酒井玄蕃を拝見しました!北斗七星の旗印がかっこいいですよね!地元であまり知られていない人物なので、もったいないことだと思います。

兜が松山資料館にあるんですね!足を運んでみたいと思います。

真帆さんは、兜にもお詳しいんですね!

当時の方々にとって、甲冑は、特別なものでしたでしょうから、解説をいただける機会があれば嬉しいです。

お久しぶりですね。

お母様が認知症とは、大変ですね!

お忙しい中、私のブログを気にかけていただきまして、誠にありがとうございます。

荘内藩が松山へ支藩を置いたのは、当時の佐藤勢力へ睨みをきかせるためだったと云われています。

總光寺さんのすぐ近くに大手門があるのが納得です。

清河八郎記念館で、クラウドファンディングをやっていることを知りませんでした!

荘内南洲会でも、南洲翁遺訓再版のためにクラウドファンディングを成功させていますので、達成することを願っています。

ヒストリアでの酒井玄蕃を拝見しました!北斗七星の旗印がかっこいいですよね!地元であまり知られていない人物なので、もったいないことだと思います。

兜が松山資料館にあるんですね!足を運んでみたいと思います。

真帆さんは、兜にもお詳しいんですね!

当時の方々にとって、甲冑は、特別なものでしたでしょうから、解説をいただける機会があれば嬉しいです。

Posted by Rico at 2019年11月30日 02:11

at 2019年11月30日 02:11

at 2019年11月30日 02:11

at 2019年11月30日 02:11ブログの記事に関連のないコメントはご遠慮ください。